ツィンマーマングランド オーバーホール M様 消音ユニット取り付け等

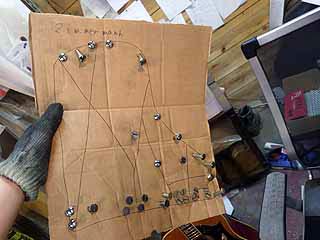

ペダルボックスの修理というか復元。まずはボールで作って強度面算出

レバー系のスティックがすごいのだこれを直さない限り元に戻せないのだ

ボルトを締め上げて弦圧チェック

ツィンマーマンピアノGPオーバーホールです、猫足のモデル 塗装は各所割れ始めている。ペダル底板がない・・・とうあちこち見なくてはならない

国産のピアノとまるで違う欧州もの、このピアノはすでに100年も前からつくりこみもほとんど変わっていない

まあ古いと言えば古い、今の新品を買っても同じモデルが来るというくらい古くから完成されたスタイルを持つピアノだ

それだけに好きな人もおおい、

1924年製ベヒシュタイン

売り物超お買い得B203モデル

290万円なりどなたか・・・・・・・よろしく

フレームを本体に戻した、????あれ取り外す前の弦圧とまるで違う

バス駒付近大きくマイナス?おかしい

フレームのサンディング

ツィンマーマンのフレームの洗浄油分汚れに至るまですべて削除 再塗装準備だ

バス弦の取り外し

消音ユニットの取り付け

ここもまた困難を極める

スーパーロッド加工製作〜〜〜

ペダル突き上げ棒の加工、もともとただの棒がついている、これでは調整すらできないので

今の現代のペダル調整が可能な状態にしないといけない、ために加工することに、湿気等の多い国では間違いなく必要な加工だ

スティを付けることにより安定したハンマーの

間隔合わせ作業ができるように改造

塗装前のペダルメイプルで作る

元々レールに固定スティがないのでハンマーの挙動が激しく

どう?コメサンがのぞく、国産との規格の違いがはっきり出てくる欧州物

レスロー弦の張りこみ

弦圧調整も施してフレームを再度入れ直してまたボルト締め

ナベサンは丸一日草刈り熱中症要注意だ

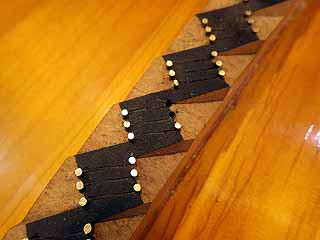

このピアノの弦圧を作り出しているブッシュだ フレーム下位置にあるものだ

中には割れてしまっているものもある これを削ったりして弦圧の調整を施していく

圧着接着

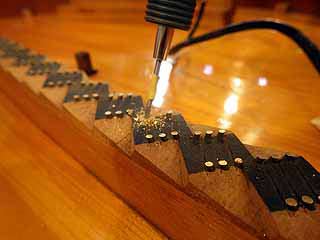

駒ピンのマガリ 抜けの修理

ここも剥がれている

駒ピンの修理

足の付け根のステイががたがたなのでこれも補修だ

そうすることによって接着は完了し埋め木も同じ部材なので相関性は抜群と言うわけだ

最悪直し方はボンドを横から流し込みそれだけの修理だ、まるで木と木が密着されず

固まる〜〜これ最悪だが意外とやっつけ仕事している業者も多いので注意

建物を自分たちでだてに立てていたわけではない

こういう時に役立つ大工の極みの仕事

すくれーぱーがすっと入る

これが響棒と共鳴板のはがれ

思いのほか大修理になったぞ。しかしここを完璧に制覇しなめれば次に1歩も進めない

支柱についたカビ等もきれいに削除する

接着はがれ

たぶん弦が乗っかっていた時には張力で押さえこまれていて剥がれていても隙間すらなかったところがぽかんと開き始めたようだ

さあもう一度フレームを下して共鳴板の修理からに戻る

裏側を覗くと響棒のはがれが発生している

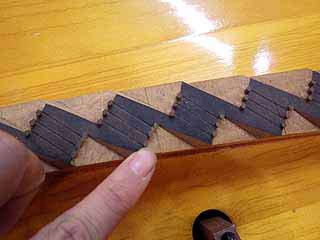

この指をさしている付近の弦圧が大きく変化しているのだ

ピカピカに磨き上げたアグラフ

綺麗なゴールドフィニッシュ

ピアノフレーム塗装

相当に弾きこんでいるピアノだ弦関係は死んできている

いろいろと改善するところあり

でもそのことを施してあればこれから先は安泰だ

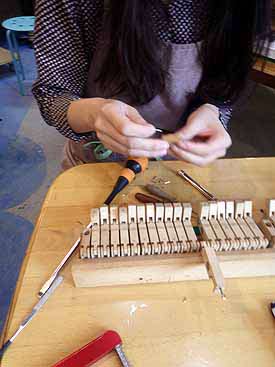

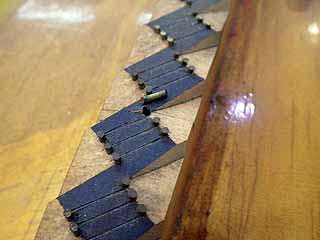

アクション筬のバランスキーピンとフロントキーピンの磨き作業

アクション分解作業

共鳴板状態はいいのだ

ニスの劣化もない

フレームを本体から降ろす〜〜ピンブッシュの抜き

フレームボルトを抜き去る時に回すボルトねじもバカねじとなってしまっている

フレームを上げるとフレームを支える部分も割れている 駒ピンも折れている

弦を取り去ると見えてくるのが駒、ここは弦振動を共鳴板に伝える

人間で言えば動脈のようなものだ。ものすごい力がここにかかるわけで

弦を取り外すとぽかんと割れ発見!

ついでに駒ピンのチェックだ

さあみんなでフレームを上げるぞ

ゆっくりと弦張力を緩める作業、そうゆっくりとだ

均一に緩めるために二人で作業

ダンパーヘッドの取り外し

アクション部を抜き取り屋根を取り外して分解準備だ

完ぺきに修復することができる

大工の技がここに生きるのだ

分解するごとに細かいところを要チェックが必要なのだ、壊れていないだろうと思われるところが壊れているケースが多い

日本製という概念をまず取り外すことから始まる

裏側が黒いのは漆が塗られているのだ

それは錆止め塗装