ツィンマーマンピアノ修理 販売用UP

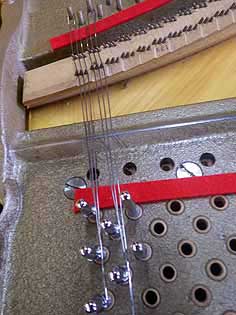

駒関係の割れと共鳴板等の少しの割れを発見して直す方向に、と言うことでこの弦を捨ててしまってもう一度レスロー弦を張り直します

ややもったない気はするが肝心なところの修理と、後々の安心のこと考えると修理する方がいい

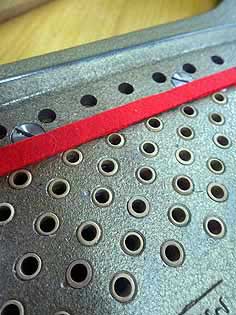

完成してさあというときピアノだが調律時コーンと嫌な音が発生!大抵フレームが折れる音に近い為にすぐにピアピットへ搬送、じっくり見ていくと低音のところにわずかなフレームに亀裂発見!

早急に弦を取り外してフレームを下す準備だ

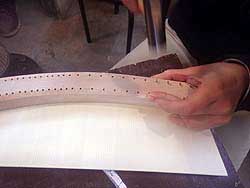

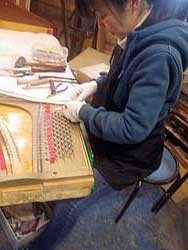

駒ピン打ち込み

つくりが国産とは違い

工業製品では無いつくりフレームを入れてから

周りの親板で挟むというびっくりなつくりだ

これを修理できるのはたぶんピアピットだけだろう

がっつりと作りこまれた感は

外装からは見えないがばらし始めると

これほど困難かつ丈夫なピアノはないというくらいに

つくりこみがすごいことに感動する

2度の修理を立て続けに行い最高のピアノについに・・・

なんと時間が掛ったことか

駒ピン角度合わせて穴あけ、2列に穴をあけるが1列目と2列目逆の穴あけになるのだ

張弦開始

フレームを戻します〜〜これで共鳴板関係ベリーグット!完璧

駒浮き割れ〜〜〜〜〜

共鳴板の浮き発見!!ここはフレームがどんと乗っているところ

重さで押さえつけられていたがフレームを下すと浮いてきている

接着します。

今度はピアノをさかさまにする。するとさらに見えないところまで見えてくるわけだ

ここに割れがある

こちらは大丈夫だ

メーカーは皆さんも知ってる(ヨーロッパ好きの人)ツィンマーマン、実にシンプルな構造を持つし外装も極めてシンプル

ここが割れているが肉眼ではほとんど見えない

弦を張りこむとわずかにひび割れを確認できるレベルだが

張力=テンション=音色のせかいになる調律等の保持の問題にもなるために

シッカリと直してまた出荷

ここまで来たらそらもうすべてやろう、駒つくり直しから

この面は通常ピアノがたっている状態では

見ることができない最下部でもある

覗き込むことすらできないところだ

元々が古い所もあるのですべてを再点検し精査 しっかりと完成させたい

ヨッチャン二刀流~~ピン抜きの妙技〜〜

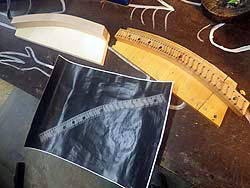

フレームを上げる準備 ここまで分解していきます

わずかな駒の割れを発見、そのために弦を捨てることになる

n何の変哲もないピアノだが音がいいのは誰もが認めるところだ、日本ではまず無理な感じだ

甘い音色が特徴のツィンマーマン、作りこみは実に単純そのものだ

国産では考えられないほど簡素化、と言うより昔から何も変わっていないのだ

作業のために底板~~親板まで取り外す事になる大掛かりになってしまっても

しょうがないのだ

弦チューニングピンも交換だ

チューニングピンは60ミリが入っている国産のピアノとは違うサイズなので注意

ぴん板割れひとつないOKOK

これからのユーザーに対してどこまで手をかけられるか、こういうところは後で出してくると超高額な金額になる

まあ販売用は趣味の深いところで商売させてもらっているために買う方は超お買い得価格になる

ショックショック〜〜〜〜〜〜せっかく直したのに・・・・・

ナベサンが使っていたピアノ

メイプル無垢の駒

フレーム折れヨーロッパのピアノ大抵ひび割れが生じる

特に戦前の物が多いところにある、

ならばなぜ厚くしないのか!そこには日本製ではまねのできないところがある

フレームかりそめなバランスを保つもの、国産のピアノ=工業製品の違いは

日本ではまねできないだろう、折れるフレームを使う。そこには音振動に関する

理由がある、いまだにスタインウエイ等は薄い

フレームが下りて初めてぴん板の状態共鳴板の状態が解る、しこうしないと修理の手が入らないのだ